Contents

導入

- 今回はKevin K. KumashiroのToward a Theory of Anti-Oppressive Education(反抑圧的教育の理論に向けて)という論文をレビューします。

- 本論文は2000年にアメリカ教育学会の学会誌(Review of Educational Research)に掲載されて今までに1800件以上引用されています。

- 著者のKumashiroはサンフランシスコ大学教育学部の元学部長で、様々な社会正義と教育に関わる学会・機関で要職を務めてきています(詳しくは著者のHPを参照)。専門は教育政策、学校改革、教師教育、教育における公正と社会正義などです

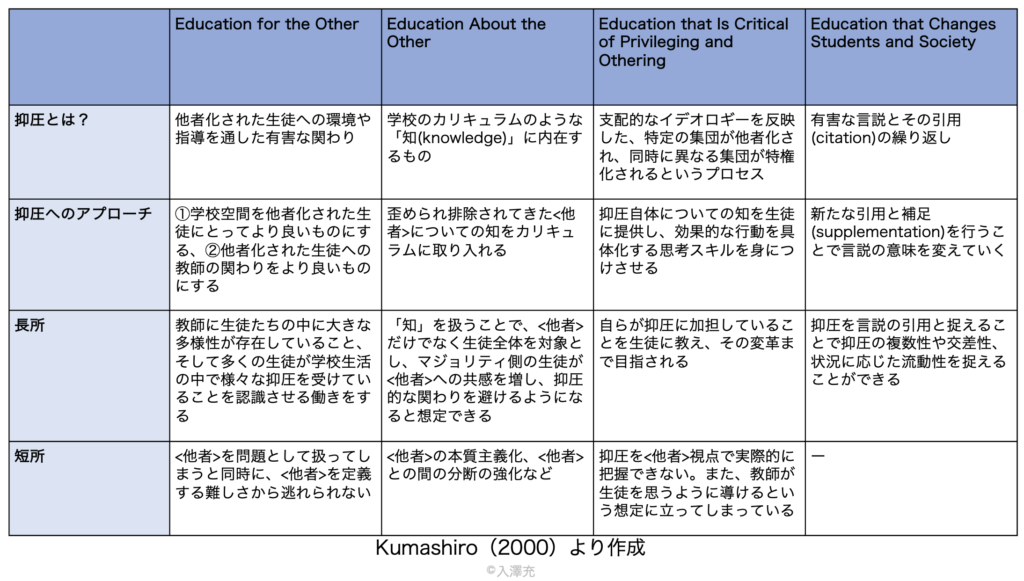

- 本論文においてKumashiroは反抑圧的教育(Anti-Oppressive Education)をEducation for the Other、Education About the Other、Education that Is Critical of Privileging and Othering、Education that Changes Students and Societyの4つに類型化し、それぞれにおける抑圧の定義、抑圧へのアプローチ、長所と短所等を整理しています。

- Kumashiro自身は4つ目のEducation that Changes Students and Societyというあり方を支持しており、基本的にはその反抑圧的教育のあり方の説明に向けて論が展開されています

- 本論文では反抑圧的教育という言葉が使われていますが、社会正義に関する教育のあり方の大枠を掴む上で非常に有用です。実際、海外の大学院の社会正義に関する教育を扱う授業において導入的な位置付けで取り扱われることが多いようで、私もオンタリオ教育研究所留学中に授業で初めて読みました

本論文の概要

- 本論文で紹介される反抑圧的教育の4つの類型を一覧でまとめると以下のようになります。横軸がそれぞれの類型、縦軸が抑圧の捉え方、抑圧へのアプローチ、長所と短所になっています。

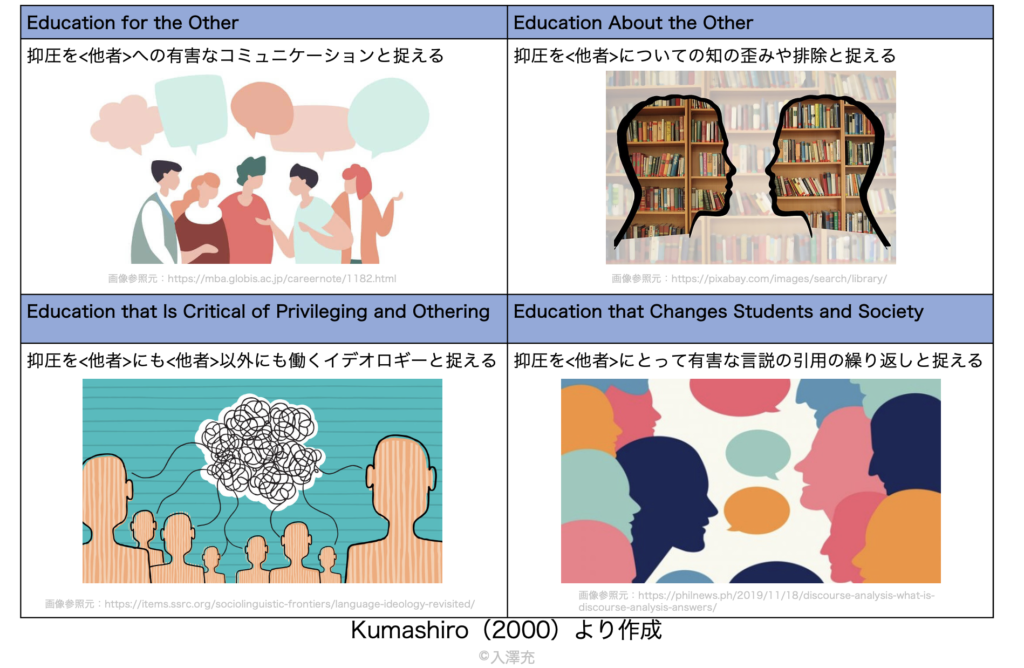

- 抑圧とは?という点に絞ってさらに簡潔に私の言葉でまとめると以下のようになります。

- この論文で紹介されている反抑圧的教育の4つの類型を私の言葉で説明してみます。

- “Education for the Other”は抑圧を<他者>への有害なコミュニケーションと捉えるため、<他者>であるマイノリティの生徒のいる空間、より直接的な関わりの改善が目指されます。現場の先生目線からするとわかりやすく取り組みやすい反面、目の前の生徒そして現場に目が向かうので大きな差別的な社会構造に目が向かないという欠点があります。また、<他者>をあるカテゴリーに当てはめることのアポリアが指摘されており、例えば「性的少数者」というカテゴリーで生徒を定義しようとすると「性的少数者を家族に持つ子どもの感じる抑圧は対象とならないのか?」といった難しさがあるという例や、性的少数者でかつ有色人種であるという複合的な<他者>である生徒が一つのカテゴリーでは包摂されないという事例が紹介されています。

- “Education about the other”は抑圧を<他者>についての知の歪みや排除と捉えるため、<他者>についての知をカリキュラムに加えていくことが目指されます。そのために、単元として「追加」する方法とより深く「統合」する方法の二つが紹介され、後者の方がより望ましいとされています。“Education about the other”では知を扱うため、<他者>だけでなく生徒全体が対象となり、<他者>への共感が育まれることが期待されます。ただし、<他者>にも様々な現状があるにも関わらず「このカテゴリーの<他者>といえば、こういうもの」という新たな固定観念を産む本質主義の弊害や、<他者>が<他者>の知の専門家として振る舞うことを求められるがために、<他者>とそれ以外の生徒の分断が強調されてしまうという弊害(授業で黒人としての経験を語ることを教師から繰り返し求められ、周囲が「ふーん、そういうものか」と思ってしまっている光景など想像するとわかりやすいです)が指摘されています。そして、そもそも「知」を補うという方法では「知」が無限にあるため、最初から不可能な試みであって本質的なアプローチではないのではないかという指摘もなされています。

- “Education that Is Critical of Privileging and Othering”は抑圧を<他者>にも<他者>以外にも働くイデオロギーと捉えるため、生徒がそのイデオロギーに対して批判的な意識を向けられるようになること、そして実際にそのイデオロギーに抵抗する行動を考えることが目指されます。ここでは、そもそも抑圧ってどういうものなのかという一歩引いたマクロな目線から抑圧を構造的に捉えるということが生徒に求められ、自分をその構造の中に位置付けて理解するということも合わせて求められます。抑圧に対してより構造的なマクロな目線を持てること、変革を目指していくということが“Education that Is Critical of Privileging and Othering”の強みです。一方で目線がマクロな分、抑圧をざっくり大さじで捉えてしまって<他者>の目線から日々感じられる抑圧の複雑さを捉えきれないという弱みがあります。また、そもそも教師が思うように生徒の批判的意識を向上させて行動に導けるのか?という根本的な問題についても弱みとして指摘されています。今まで当然だと思っていたイデオロギーを疑うためには、生徒は今までの価値観をアンラーンする必要があります。それには精神的な危機とも言える難しい局面が伴うはずであり、簡単には生徒は批判的意識そして行動に導かれません。そもそも、生徒が何を学んでおり、学びを踏まえてどうなっていくのかは教師がコントロールできないことではないか?という深い指摘もなされています。

- “Education that Changes Students and Society”は抑圧を<他者>にとって有害な言説の引用の繰り返しと捉えるため、その引用を禁止したりするのではなく、異なる意味を付与しながら引用を続けるということが目指されます。これは元々差別用語だったクィアという言葉がクィアコミュニティの中で自らを自称する言葉として使われていくことで意味を変えていったことを考えるとわかりやすいですね。また、この引用の実践は生徒を連れていく目的地を定めるわけではなく、ただ変化させることが重視されます。これは“Education that Is Critical of Privileging and Othering”の弱みを踏まえていると考えられます。また、“Education that Changes Students and Society”の言説の引用というアプローチでは、抑圧を<他者>の目線から捉えられるため、その複雑性や流動性を捉えることが可能になります。

- 上記の4つの類型はどれか一つを選ぶものではなく、複数を合わせながら実践していくべきだとされています

本論文の感想

- 抑圧の捉え方に沿って教育上のアプローチを類型化しており、非常にわかりやすい整理となっています。

- タイトルで使われている「反抑圧的」という言葉はどちらかというとソーシャルワーク界隈から生まれた言葉のようです。Kumashiroは明らかに4つの類型の中では“Education that Changes Students and Society”の立場に立っており、その立場性を強調するためにも「反抑圧的」という言葉を選んでいるのではないかと思いました。おそらく“Education that Is Critical of Privileging and Othering”の立場に内在している「教師が子どもを導く」というアプローチに対してKumashiroは否定的であり、これも一つの抑圧になりうると捉えているのではないかと思います。抑圧をなくすプロセスに埋め込まれた抑圧に対しても対抗するというのがKumashiroの理論的立場と言えるでしょう。このあたりはクリティカル・ペダゴジー(Critical Pedagogy)とフェミニスト・ペダゴジー(Feminist Pedagogy)との間の論争も踏まえられていると思います(これはまたどこかで記事を作成しようと思います)

- “Education that Changes Students and Society”は「教師が子どもを導く」というスタンスに立たないものとして描かれますが、これは通常の指導観から大きく隔たりがあるものであり、具体的にイメージをするのが難しいのではないかと思いました。理論的には正しいとわかったが、具体的にどうしたらいいのだろうとなってしまう可能性が高く、より実践者の目線に即したわかりやすい説明が求められるように思えます。

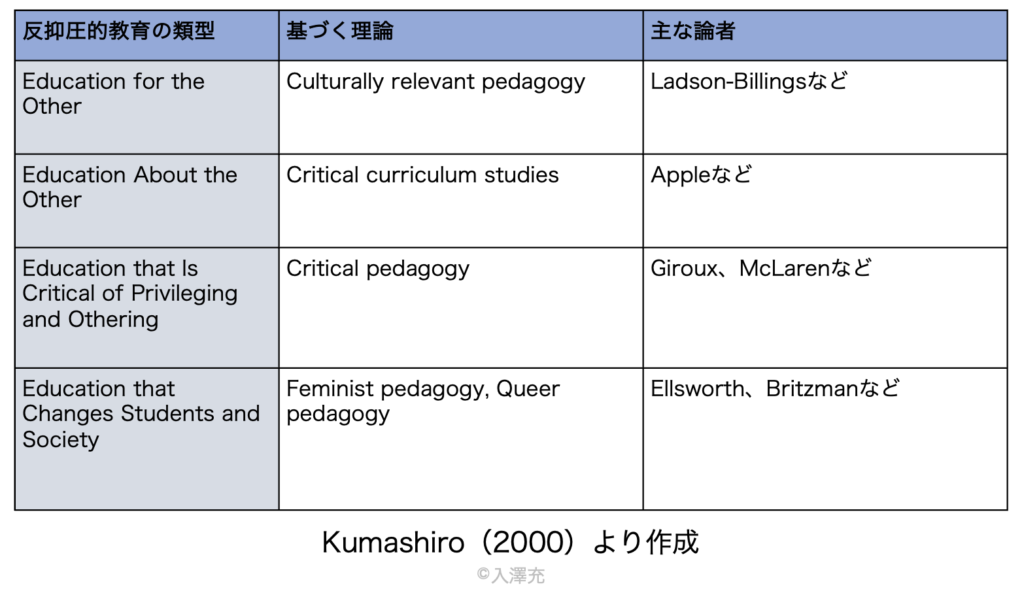

付録1:類型ごとの該当する理論、代表的な研究者など(Kumashiroの論文を踏まえて入澤が整理したものです)

付録2:本論文のレジュメ

□ Education for the Other

- 抑圧の定義

- この立場において、抑圧は他者化された生徒への環境や指導を通した有害な関わりとして描かれる

- その中でも以下の大きく二つのあり方が指摘されている

- 差別などの意図的な行為、あるいは意図的に行為を行わないこと

- 他者化された生徒への固定観念に基づいた関わり

- 抑圧へのアプローチ

- 概要

- 学校空間を他者化された生徒にとってより良いものにするというアプローチと他者化された生徒への教師の関わりをより良いものにするというアプローチの二つが提示されている

- 詳細

- 学校空間へのアプローチ

- 学校空間(space)を他者化された生徒のニーズに適ったものにする

- 学校空間をsafe space、つまり<他者>が精神的にも肉体的にも傷つけられない空間にする

- 学校空間をaffirming space、つまり他者性が包摂され、マジョリティの規範が前提とされない空間にすること

- 学校の中で他者化された生徒が助けを求めることができ、エンパワーされる別の空間を提供する

- therapeutic space、つまり傷付いた生徒がトラウマと向き合い、他人からの承認を得て、自らの差異を受け入れる空間を提供する

- supportive space 、つまりアドボカシーを担ってくれる教師がいる空間や学生団体を提供する

- empowering space、つまり他者化された生徒が自ら抑圧に抵抗するためのリソースを手に入れることができる空間を提供する

- 学校空間(space)を他者化された生徒のニーズに適ったものにする

- 教師の関わりへのアプローチ

- 教師が生徒の多様性を認識するだけでなく、生徒の人種やジェンダー、セックスそして階級における差異を包摂するような授業を行う

- “culturally sensitive”もしくは”culturally relevant”なpedagogy

- 教師が生徒の多様性を認識するだけでなく、生徒の人種やジェンダー、セックスそして階級における差異を包摂するような授業を行う

- 学校空間へのアプローチ

- 概要

- 長所と短所

- 長所

- 教師に生徒たちの中に大きな多様性が存在していること、そして多くの生徒が学校生活の中で様々な抑圧を受けていることを認識させる働きをすることが指摘されている

- 短所

- 短所として以下の3つが指摘されている

- 短所1

- <他者>の存在を潜在的な「問題」とすることで、<他者>がいなければ学校は正常な場所であるという考えに立ってしまう

- そのため、<他者>への有害なコミュニケーションを防ぐ試みはできるが、より広い文脈で抑圧の働きを捉えて、現状の変革を目指すことはできない

- 短所2

- <他者>にアプローチするためにはその集団の「定義」が必要だが、<他者>のアイデンティティは流動的かつ交差的なため、定義づけのための境界線が設定できない

- 短所3

- そもそも、教師が他者化された生徒のニーズを正確に把握できるという想定は幻想である

- 教えることには「不可知性(unknowability)」が否応なく伴うということをKumashiroは本論文の後半部分でより詳しく説明している

- 短所1

- 短所として以下の3つが指摘されている

- 長所

□ Education About the Other

- 抑圧の定義

- この立場において、抑圧は学校のカリキュラムのような「知(knowledge)」に内在するものとして描かれている

- <他者>についての知は不完全で歪められたものになっており、いわゆる「隠れたカリキュラム」として学ばれてしまうものになっている

- そのような知の特徴として以下の二つがあるとされている

- 社会が「普通」だと定義するもの、つまり「規範」についての知

- 例:典型的なアメリカ人を白人男性と描くなど

- 偏見に基づいた<他者>に関する誤った理解をもたらす知であり、学校の内と外の両方で学ばれるもの

- 例:性的少数者についてメディアを通したイメージを学ぶなど

- 社会が「普通」だと定義するもの、つまり「規範」についての知

- 抑圧へのアプローチ

- 歪められ排除されてきた<他者>についての知をカリキュラムに取り入れることが目指される

- ただし、以下の二つのアプローチが存在しており、後者がより望ましい

- <他者>についての知をカリキュラム上の特別な単元として取り入れる

- 例:歴史のカリキュラムにおける労働運動についての単元など

- <他者>についての知をカリキュラム全体に統合する

- これによって、<他者>の知を付け足しのように扱うことを避け、様々な<他者>の間のつながりを無視することなく扱うことができる

- <他者>についての知をカリキュラム上の特別な単元として取り入れる

- 長所と短所

- 長所

- 以下の2点が指摘されている

- 「知」を扱うというアプローチによって、<他者>だけでなく生徒全体を対象とすることができる

- <他者>への知を得ることでマジョリティ側の生徒も<他者>への共感を増し、抑圧的な関わりを避けるようになると想定できる

- 以下の2点が指摘されている

- 短所

- 以下の3点が指摘されています

- 短所1

- <他者>の知の中でも支配的な言説が取り扱われることで、<他者>の経験が本質主義化(essentialized)される

- 短所2

- <他者>である生徒がその知の専門家扱いされてしまう。そして、<他者>とその他との間の分断がより一層強調されてしまう

- 短所3

- <他者>についての知を補うという考え方はモダニスト的な「完全な知」を目指すというスタンスであり、そもそも不可能である

- 短所1

- 以下の3点が指摘されています

- 長所

□ Education that Is Critical of Privileging and Othering

- 抑圧の定義

- 特定の集団が他者化されるプロセスとしてだけでなく、同時に特定の集団が特権化される二つの並行したプロセスとして抑圧が理解される

- さらに、このプロセスは社会の支配的なイデオロギーを再生産する装置としての学校を通して、学校の外ともつながったものとして捉えられる

- 抑圧へのアプローチ

- 支配的なイデオロギーを批判し、変容させることが目指される

- そのためにも、このアプローチでは抑圧自体についての知を生徒に提供する

- 世の中の規範が社会的に構築されたものであるということ、すでに学んでしまっている規範をアンラーンすること、そして自分自身の持つ特権とそれが抑圧的なシステムにどのようにくここまれているかについて学ぶことなどが含まれる

- 加えて、構造的な抑圧を変革するために、効果的な行動を具体化するための思考スキルも必要とされる

- 長所と短所

- 長所

- 抑圧について教えるだけでなく、その変革が目指されること

- 他者化、規範化のプロセスについて教えるだけでなく、自らがそのプロセスに加担していることまでも含めて教えること

- <他者>をエンパワーするだけでなく、支配的なイデオロギーに抵抗し社会構造を変革する意志と能力を育てる

- 短所

- 短所1

- 十把一絡げに抑圧を捉えており、社会的属性ごとに感じられる抑圧の違いや、状況依存的なアイデンティティの流動性に配慮できない

- 短所2

- 生徒の気づきが行動につながることが想定されているが、⑴ 気づいてしまったが故の精神的な「危機」から行動できないということがあり得る、⑵そもそも、生徒が何を学びどう行動するかは事前に想定できない

- 短所1

- 長所

□ Education that Is Critical of Privileging and Othering

- 抑圧の定義

- 特定の集団が他者化されるプロセスとしてだけでなく、同時に特定の集団が特権化される二つの並行したプロセスとして抑圧を理解している

- さらに、このプロセスは社会の支配的なイデオロギーを再生産する装置としての学校を通して、学校の外ともつながったものとして理解される

- 抑圧へのアプローチ

- 支配的なイデオロギーを批判し、変容させることが目指される

- そのためにも、このアプローチでは抑圧自体についての知を生徒に提供する

- 世の中の規範が社会的に構築されたものであるということ、すでに学んでしまっている規範をアンラーンすること、そして自分自身の持つ特権とそれが抑圧的なシステムにどのようにくここまれているかについて学ぶことなどが含まれる

- 加えて、構造的な抑圧を変革するために、効果的な行動を具体化するための思考スキルも必要とされる

- 長所と短所

- 長所

- 抑圧について教えるだけでなく、その変革が目指されること

- 他者化、規範化のプロセスについて教えるだけでなく、自らがそのプロセスに加担していることまでも含めて教えること

- <他者>をエンパワーするだけでなく、支配的なイデオロギーに抵抗し社会構造を変革する意志と能力を育てる

- 短所

- 短所1

- 十把一絡げに抑圧を捉えており、社会的属性ごとに感じられる抑圧の違いや、状況依存的なアイデンティティの流動性に配慮できない

- 短所2

- 生徒の気づきが行動につながることが想定されているが、⑴ 気づいてしまったが故の精神的な「危機」から行動できないということがあり得る、⑵そもそも、生徒が何を学びどう行動するかは事前に想定できない

- 短所1

- 長所

□ Education that changes students and society

- 抑圧の定義

- ポスト構造主義の立場から、抑圧を有害な言説とその引用(citation)の繰り返しであると考える

- 変化の起こし方

- A)過去から続く有害な言説の引用を禁止したり、批判的な意識を喚起したりすることに留まらず、新たな引用と補足(supplementation)を行うことで言説の意味を変えていく

- B)無意識の引用の繰り返しへの欲望と変化への抵抗を生徒が持ちうることを意識し、生徒の持つ世界観をアンラーンすることを促す。そして、その結果として生じる精神的危機まで含み込んだものとして、そして起こる変化が事前には想定できないものとして教えることを捉える

- C)生徒が持つ自己像の中に含みこまれた自己と他者の二分法を解体するような自己反省性(self-reflexivity)を促す

- 総じて、より良い場所に生徒を導こうとするのではなく、変化を生み出すことに焦点を当てるというスタンスに立つ

- 長所と短所

- 長所

- 抑圧を言説の引用と捉えることで抑圧の複数性や交差性、状況に応じた流動性を捉えることができる

- 短所

- Kumashiroは指摘していない

- 長所