導入

今回はペギー・マッキントッシュの提唱した特権という概念について扱います。マッキントッシュは1988年に『白人特権と男性特権 – 女性学の仕事を通して共通点を見出すようになった個人的な体験談 – 』(”White Privilege and Male Privilege: A Personal Account of Coming To See Correspondences through Work in Women’s Studies” )を、そして1990年にその簡易版のエッセイである『白人特権 – 見えないナップサックを開ける – 』(”White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack”)を発表して特権という概念を広めました。日本では上智大学の出口先生がダイアン・J・グッドマンの『真のダイバーシティを目指してー特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育ー』の翻訳や様々な講演やインタビューで特権という概念の定義や意義を語っています(例えば、こちら)。今回はその特権について、マッキントッシュの大元のエッセイに遡って検討したいと思います。

著者ペギー・マッキントッシュについて

まず、ペギー・マッキントッシュについて簡単にどのような人物か確認します。

マッキントッシュは1934年生まれの89歳。現在はウェルスレー・センター・フォー・ウィメンのシニアリサーチサイエンティストという肩書きになっています(ただ、ご高齢ですし現役かどうかは不明です)。 マッキントッシュはアメリカ文学で博士号を取得し、女性の文学を扱うところから女性学に軸足を移していったタイプの研究者のようです。1979年からウェルスレー・カレッジという私立女子大附属の上述のセンターで働き始め、中学校の教員を対象としたプログラムを運営し、女性の体験をカリキュラムに反映させる方法について教えていました。さらに、マッキントッシュは1986年にはナショナル・シード・プロジェクト(National SEED Project )というインクルーシブなカリキュラムの開発、そしてそのようなカリキュラムを開発し教えることができる教員の養成についてのプロジェクトを創設しています。

このインクルーシブなカリキュラムの開発に携わる経験がマッキントッシュに特権について考える機会を与えました。既存のカリキュラムが男性の目線で開発されていることを男性が中々認められないという事態にマッキントッシュは度々直面していましたが、黒人の同僚と一緒に働く中で白人女性である自分が黒人の経験に無頓着であることに気づいたのです。女性である自分は男性の特権については指摘できたけれども、白人であることの特権については無自覚であることを悟ったのでした。そのような経験から特権についての洞察を深め発表したのが、1988年の『白人特権と男性特権 – 女性学の仕事を通して共通点を見出すようになった個人的な体験談 – 』そして1990年のその簡易版のエッセイである『白人特権 – 見えないナップサックを開ける – 』でした。

特権とは

ここからはマッキントッシュの二つのエッセイで説明される特権という概念について確認していきます。以下は特権という概念を広めたマッキントッシュのエッセイの中で最も有名な一節です。

私は白人特権を、毎日現金に換えることができるけれども、「あえて」気づかないままでいる、目に見えない労なく手に入れた資産のパッケージだと考えるようになった。白人特権とは、特別な食糧、保険、道具、地図、案内書、暗号帳、パスポート、ビザ、衣服、コンパス、緊急用具、小切手帳などが入った、目に見えない重さのないナップサックのようなものだ。(McIntosh, 1988, p.1; McIntosh, 1990,p.1)

ここでマッキントッシュは特権を「労なく手に入れた資産のパッケージ」や「目に見えない重さのないナップサック」という言葉で表現しています。複数の比喩表現を通じて特権の「本人が気がつかないままに持っている資源」としての側面に光を当てています。

一方、長大な特権のリストを掲げた後にマッキントッシュは特権を以下のようにも表現しています。個人的には上の引用よりも印象的な箇所です。

私はこのリストにあるそれぞれの気づきを、書き出すまで何度も忘れていた。私にとって、白人特権はとらえどころがなく、意識から消えやすいテーマであることがわかった。特権と向き合うことを避けようと促す力は大きい。なぜならそれに直面することで実力主義の神話を諦めなければならないからだ。もし特権が本当にあるのならば、この国はそれほど自由な国ではない。自分の人生は自分で切り開くものではない。多くの扉は、その人自身に徳がなくても、ある特定の人々のために開かれる。このような認識は、私が道徳的であると思う状態が、私が信じ込まされてきたものとは違うということも意味する。ややこしい迷惑な人間ではなく、善良な市民であるかのように見えるのは、大部分、私の肌の色のおかげでさまざまなドアが自動的に開かれるからである。(McIntosh, 1988,p.5)

この引用部分では特権について4つ大切なことが述べられています。第一に「意識から消えやすいテーマ」とあるように、特権は意識して向き合おうとしないと向き合えないという点。第二に「自分の人生は自分で切り開くものではない」とあるように、マジョリティがいわば「下駄を履いている」という指摘が端的になされている点。第三に「私が道徳的であると思う状態が、私が信じ込まされてきたものとは違う」とあるように、特権が社会での成功・失敗だけでなく善悪のような道徳的な意識にも関わるという点。そして最後に、「ドアが自動的に開かれる」とあるように、特権が社会の構造的な問題として捉えられている点です。

特に、最後の4つ目の「特権が社会の構造的な問題として捉えられている点」については、ナップサックに例えていた引用箇所での特権の捉え方とは重要な違いがあるように思えます。つまり、最初は「本人が気がつかないままに持っている資源」として特権を個人的なものとして描いていたにも関わらず、同じエッセイの後半では「特権を持つ人にしか開かない扉が存在する」という社会の構造的な問題として描いています。このような特権の説明の揺らぎについて実はマッキントッシュ自身も自覚的であり、「特権という言葉は誤解を招くように思える」(McIntosh, 1988,p.6; McIntosh, 1988,p.5)とエッセイ前半の自分の説明では汲み尽くせていない意味があることに注意を向け、「特権システム」(McIntosh, 1988,p.6)という言葉も使いながら特権が構造的な不平等に繋がることを強調しています。

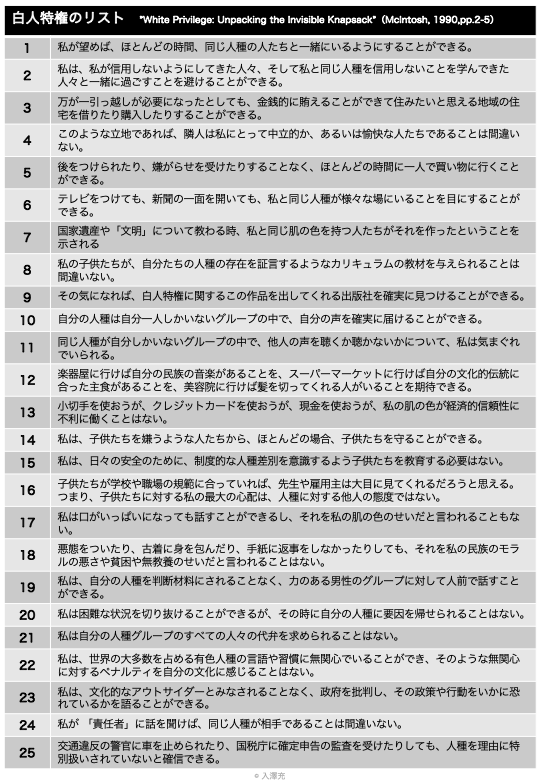

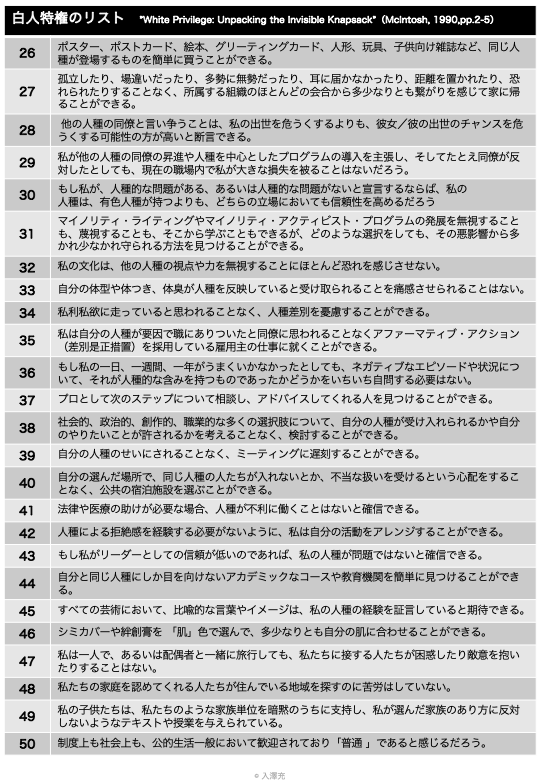

白人特権のリスト

マッキントッシュは特権について、具体例をリストにしてまとめて紹介しています。このリストのインパクトの大きさが彼女のエッセイが多くの人に読まれることになった原因の一つと言えるでしょう。ここでも簡単に訳したものを載せておきたいと思います。ちなみにリストは3バージョン存在しています。①1988年のエッセイに載っているもの、②1988年のエッセイの簡易版である1990年のエッセイに載っているもの、そして③1990年のエッセイに載っているリストを短縮したナショナル・シード・プロジェクト(National SEED Project )のホームページに掲載されているものです。それぞれのバージョンでリストの項目数が異なり、①が46の白人特権の項目と異性愛規範を踏まえた8つの項目、②が50の白人特権の項目、③が26の白人特権の項目から構成されています。なお、②の50の白人特権のリストは①の46項目はそのままに、異性愛特権の項目から白人特権にも援用できる項目4つが付け加えられることで作られています。ここでは、②の50項目を掲載しておきます。

感想

次に、マッキントッシュが特権について最初に書いた2つのエッセイについて読んだ感想を3点にまとめたいと思います。

特権という概念の曖昧さ

上でも書きましたが、マッキントッシュは特権という概念を個人に付属する見えない資源と捉えつつ、構造的な不平等としても描いています。エッセイ全体を読めばマッキントッシュの伝えたいことはなんとなくわかるのですが、やはりマッキントッシュは特権という概念を明瞭なものにしきれていないように思います。実際、二つのエッセイのそれぞれの冒頭に「そこで私は、白人特権を持つとはどのようなことなのかを、素人なりに問い始めた」(McIntosh, 1988, p.1; McIntosh, 1990,p.1)とあり、マッキントッシュは学術的な分析ではないことを宣言しています。

不明瞭さを補うためか、マッキントッシュは上で訳出した長大で具体的な特権のリストをエッセイに掲載しています。しかし、個人の特権を問うこのリストの存在感が大きいために、マッキントッシュが強調していた構造的な特権の理解のあり方は背景に一歩退いてしまっているように思います。結果として、マッキントッシュが訴えたかった特権の特性が伝わりにくくなってしまっているかもしれません。実際、特権という概念はその後、心理学的な個人にフォーカスする概念であることを批判されています(例えば Zeus, 2004)。

特権という概念を明確にするためには、本来的にはそれを思想史の中に位置付け、どのような思想の系譜に連なる概念なのか、類似の概念との違いは何かなどを検討する必要があるでしょう。また、あくまでマッキントッシュの思考に寄り添うのならば、今回紹介した2つのエッセイ以降の彼女の論文・エッセイを追う必要があります。

インターセクショナリティの視点の後退

今回2つのエッセイを読んでみて、最初のエッセイで表現されていたインターセクショナリティの視点が明らかにその短縮版の2つ目のエッセイで後退していることが印象に残りました。それはタイトルにも表れています。最初のエッセイは『白人特権と男性特権 – 女性学の仕事を通して共通点を見出すようになった個人的な体験談 – 』というタイトルで、白人特権と男性特権の二つが表記されていますが、次のエッセイのタイトル『白人特権 – 見えないナップサックを開ける – 』からは男性特権が消えており白人特権のみに焦点が当てられています。

また、最初のエッセイではマッキントッシュが作成した白人特権のリストを同僚教授に見せたところ異性愛特権にも多くのことが当てはまると指摘されたことが書かれており、それを受けてマッキントッシュは異性愛特権の例を8項目示しています。しかし、この部分は二つ目のエッセイでは削除されてしまっています。両エッセイでそれぞれの社会的アイデンティティ集団への抑圧が連動することが強調されているものの、それでもインターセクショナリティへの視点は明らかに2つ目のエッセイにおいて後退していることが見て取れます。

今回は詳述することはできないですが、マッキントッシュの『白人特権 – 見えないナップサックを開ける – 』の発表以降、特権についての研究が主にカウンセリング心理学領域で盛んになりました。その際、人種を中心に個々の社会的アイデンティティが扱われる傾向が強かったのですが、マッキントッシュの思考には最初からインターセクショナリティの観点があったことは重要な点だと思います。

特権に「気づく」ことがゴールではない

マッキントッシュは今回紹介したエッセイの中で特権に気づくことの大切さはもちろん、その先にするべきことを指摘しています。それは、「特権を終わらせるために行動すること」です。マッキントッシュの言葉も引用しておきます。

白人特権を持つことについて書く人は、「それを説明した上で、それを減らす、あるいは終わらせるために自分は何をするのか」と問わねばならない。(McIntosh, 1988 pp.1-2)

結局は特権に気づくだけでは意味がなく、特権が温存される構造を変えるために行動することが大切であるということをマッキントッシュは大学での仕事の経験から学んでいました。彼女の経験がよく分かる箇所も引用しておきます。

男性優遇制度が自分たちに過剰な力を与えてきたことを認めようとする数少ない人たちは、たいてい、こうした優遇制度を解体することができるかどうか疑うことに終始する。社会でも大学でも、女性の地位を向上させるために努力すると言うかもしれないが、男性の地位を低下させるという考えを支持することはできないし、しようともしない。カリキュラムで言えば、「シラバスがいっぱいで、女性に関する興味深い新しい学問を使うことができないのが残念だ」と言うのはこの時点である。(McIntosh, 1988 p.2)

以上のようにマッキントッシュは特権を終わらせるためのアクションを強調する一方で、ここでも彼女が作成した特権のリストは逆効果となっており、「特権への気づきこそが重要だ」というメッセージを送ってしまっているように思えます。もちろん、意図しない差別(マイクロアグレッション)をなくす上でも特権への気づきはとても重要です。ただ、特権を温存する構造的な不平等への視点を持ち、実際に行動するという点が現状を変革する上では必須です。特権に気づくことがゴールではないというのはもっと強調されるべき点と言えるでしょう。

最後に

特権は日本でもようやく徐々に広まりつつある概念であるように思います。ただ、特権という概念をそのチェックリストと同等のものに捉えてしまってはその概念の豊さを損なうように思います。個人に焦点を当てつつも構造への視点も合わせ持つ、鍛えられている途上にある概念であると理解し、批判的検討を重ねていくことが重要であるように思います。

Development-ally-focused-300x158.png)