はじめに

毎年9月には所属している山内研の研究会があり、デューイ、ピアジェ、ヴィゴツキー+院生の選んだ学者1~2名をレビューして説明資料を作成し発表するという「学者レビュー」なるものが行われます。ただ、今年は残念なことに急遽研究会が中止となってしまいました。私は今年はピアジェをレビューしていたのですが、せっかくある程度レビューしたのにアウトプットしないのはもったいないので、今回はピアジェについて自分のメモ代わりに記事を作成したいと思います。何か構えて「ピアジェについて知らない人にわかりやすく伝える」というのを目指すのではなく、あくまで自分のメモなので、そのつもりでご笑覧ください。あと、ピアジェは直接的に自分の研究には関係ないので、自分の研究に絡めて何かここで論じたいわけでもありません。

ピアジェとはどんな学者か

発生的認識論者ピアジェ

ジャン・ピアジェは児童心理学・発達心理学の父と呼ばれることもあるような学者ですが、自分のことは「発生的認識論者」と呼んでおり児童心理学者や発達心理学者という自己認識はあまりありませんでした。ピアジェ自身の興味関心は一貫して人の認識のあり方にあり、彼が提唱した発生的認識学という学問は「知識が作られていく過程と、知識の持つ意味について研究する学問であり、人間の心が、知識のより低いレベルから、より高いレベルに変わってゆく仕方を研究する学問である」(Evans 1973 宇津木訳 1975 p.30)とされています。ピアジェは子ども自体に興味があるのではなく、子どもを観察することで見出せる人の認識のあり方の発達と本質を解き明かすことに情熱を燃やしていたと言っても言い過ぎではないでしょう。

また、認識論=人の世界の見方・見え方というものは元来哲学の領域で議論されてきたものでした。ピアジェは、あくまで経験的な科学の立場から認識論に迫ろうとしており、そのアプローチが彼を唯一無二の研究者にしています。ピアジェはインタビューの中で、科学と哲学は古代ギリシャの時代から手を携えて発展したものであるにも関わらず、近代になって哲学が科学を基礎づけようとするようになったことに対して問題意識を語っています。これは、ピアジェの少し上の世代のフッサールのような哲学者をイメージするとわかりやすいかもしれません。急激に科学が様々な方向に発展を遂げる中で、フッサールが諸学の基礎づけを哲学-現象学に求めた一方で、ピアジェはあくまで科学者の立場から思考することを選んだと言えると思います。ピアジェという研究者は、このように大きな思想史の流れの中で捉えるべき研究者であり、児童心理学史・発達心理学史の中に位置付けるだけではその意義を捉え損ねるように思えます。

生物学者ピアジェ

ピアジェは発生的認識論者という言葉を用いない場合、自分のことを生物学者として説明します。ピアジェは10歳の時には論文を執筆し、大学入学時には数十の論文を世に出しているという早熟の生物学者でした。彼の経験的な科学の立場から認識論に迫るというアプローチは生物学者としての経歴から生まれたものと言えます。ピアジェがインタビューで語った「私は、生命に関すること、精神に関することとの間、つまり、生物に関することと心理に関することとの間には、どんな境界線も存在しないと確信しています。」(Bringuier 1985 大浜訳 1985 p12)という言葉には彼のアプローチの核心が表されているように思えます。実際、例えば主著である『知能の誕生』の序論を読んでみると、「理性」という言葉から認識論の問題が論じられ始めるのですが、唐突にモノアラ貝の遺伝の話が挟まれます。「生物に関することと心理に関することとの間には、どんな境界線も存在しない」というピアジェの信念が思考として具体化されているのがわかります。きっと心理学者として人の認知に迫った、のではなく、生物学者として認識論に迫ったというのがピアジェであり、心理学者等が行動主義心理学から認知心理学への移行の中でピアジェを発見し、その流れに位置付けてピアジェの知的業績を活用したにすぎないのだと思います。

研究に没頭する生粋の研究者ピアジェ

上述したように、ピアジェは幼くして生物学者としての研究活動を開始しました。大学入学前にすでに大量の論文を世に表していた業績を踏まえて19歳で理学博士の学位を得た後、ピアジェは認識論の問題を扱うようになります。25~6歳の頃にはルソー研究所で心理学研究主任として研究を行うようになり、59歳の頃には発生的認識論国際センターを設立し様々な分野の研究者と共同研究を行うようになります。そして、ピアジェの研究は死の直前まで続けられました。このキャリアを見て面白い点が二つあります。

一つは、「大学教授」というイメージが全然ないことです。ブルデューが学術界について分析する際、学部長-学長のようなコースを辿る研究者と研究機関に所属する研究者を区別しますが、ピアジェは典型的な後者の側の研究者であり、学術界での権力闘争から外れた場所で、研究のみを追求して生きていたように映ります。このキャリアを生きる限り、大学教授としての教育という仕事を行わないことになるので、直系の弟子を持たないことになります。直系の弟子を持たないことは、自分の思想をそのままの形で引き継ぐ人がいないというリスクを生みます。ただ、おそらく生粋の研究者のピアジェにとってそれはリスクではなく、あまり問題として気にしていなかったのかもしれません。ピアジェは発生的認識論国際センターでの共同研究という枠組みで多くの異分野の研究者と関わることで、自分の思想・研究を広げるという道を結果として選んでいます。研究という営みを通じて多くの研究者を感化するというスタンスは非常に真っ当であり、自分の憧れるところだなと思いました。

もう一点、ピアジェの生涯を見ていて興味深いのは、外界から隔絶されている場所にいるという点です。例えば、同じ時代を生きた多くの研究者にとって、二度の大戦は人生を左右する大きな問題でした。特にヨーロッパの知識人たちは戦禍を被ったり、戦地に兵士として赴く場合もありました。特にユダヤ系の知識人は亡命を余儀なくされ、不幸なことに命を落とすケースも多々ありました。一方で、ピアジェの人生には戦争の影が不思議なほど見られません。スイスという中央ヨーロッパの永世中立国に生まれたため、ピアジェは直接的に戦争の被害を受けることはなく、戦時中にも研究に没頭できる環境にあったことは特筆するべきことだと思います。また、このスイス、特にフランス語圏にいたことはピアジェの研究に直接的な影響を与えています。それは、心理学の研究の趨勢に影響を受けなかったという点です。ピアジェの生きた当時、心理学の中心はドイツからアメリカに移る時代にあり、キャリアの初期においてはドイツの心理学、特にゲシュタルト心理学は影響力の強いものでした。そして、ゲシュタルト心理学はピアジェ自身が認めている通り、ピアジェの思想に一定の親和性のあるものでした。しかし、ピアジェはそのゲシュタルト心理学のことを当時知らなかったし、知らないことが自分の研究にとってよかったとインタビューで話しています。研究の世界の流行に影響され、流されない場所にピアジェがいたということは、自分自身で一から思考し研究の形を作る上で、助けになったはずです。このようにピアジェの研究者としてのキャリアを眺めると、一貫して自分の興味関心をひたすら追求して生きる研究者としてのピアジェ像が見えてきます。様々な研究者の生き方があると思いますが、ピアジェの生き方は美しいと感じました。

ピアジェの思想の核

幼児の実験観察に裏打ちされたピアジェの思想は発達段階説が著名です。同化や調整などの概念もよく知られたものだと思います。このような理論、概念の説明は概説書やピアジェ自身の著作に譲り、ここでは自分なりに整理した重要なポイントのみ簡単に記載したいと思います。

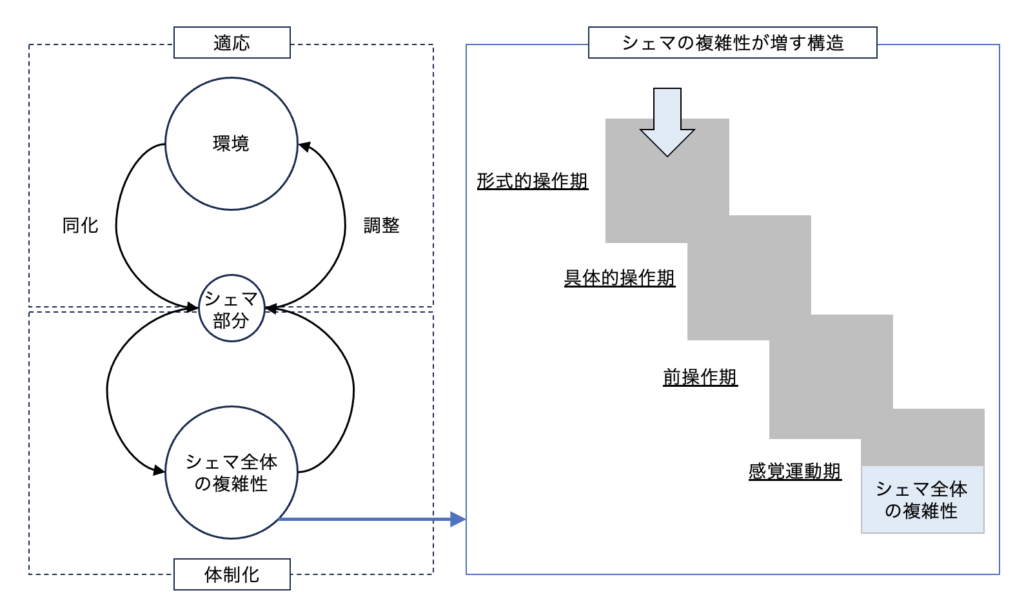

まず、ピアジェにとっての発達というのは上の図の左のような姿に整理できると思います。自分の中のシェマの一部(図中の「シェマ部分」)が環境とぶつかって同化と調整という作用が発生します。この全体をピアジェは適応と呼びます。一方で、そこで変化を被るシェマの一部はシェマ全体にも変化をきたし、その変化はまた当該のシェマの一部を変化させるということが発生します。これをピアジェは体制化と呼んでいるようです。このようにシェマが環境と相互作用することで複雑化し、シェマ全体の複雑性もそれに伴い増していくというサイクルで捉えるとわかりやすいと思うのです。一方で、シェマ全体の複雑性は常に増していくわけですが、上の右図が示すようにシェマの複雑性が増す構造というのは一定の形を持ちます。私は右図のような階段状の容器にシェマの複雑性という水がどんどん流れ込んでいく・・・というようなイメージで考えています。一定のところ(例えば感覚運動期)まで水が入ると、次の段差部分(前操作期)に水が入っていきます。そうすると水が入っている部分のシルエットは段差のところごとで全然変わると思うのですが、このような大きな変化がピアジェが発達段階説で説明しているような不可逆の変化なのではないかなと思います。起こっていることはシェマの複雑性が増し続けるサイクルの展開なのですが(左図)、その結果が現れる構造は規定されている(右図)・・・。左にフォーカスした説明は「構成主義」という言葉で呼ばれ、右にフォーカスした説明は「発達段階説」や「構造主義」という言葉で呼ばれます。以上はあくまで私の理解であり、専門家がこうまとめているというわけではありません。ぜひ、ピアジェを学びたいと思う方自身にピアジェの著作を読んで考えていただきたいと思います。

ピアジェを読むには

ピアジェは著作が大量にあり、日本語に翻訳されているものも多く、日本人による研究の蓄積も豊富なため、何から読んだらいいかわかりにくくなっています。もちろん、私自身が全部読んだわけではなく、あくまで一端に触れただけですが、以下に読んでよかったものを紹介します。なお、読む目的はピアジェの専門家になることや論文を書くことではなく、あくまでピアジェの思想を理解するためです。

まずはこれから

以下の二つはピアジェへのインタビューをまとめた書籍になります。ピアジェの本は言葉が固く読みにくいので、ピアジェ本人の話し言葉から入るのが良い入門になると思います。ピアジェ自身の人柄も伝わるので、ピアジェという人物を頭の中でイメージしながら本を読めるようになるため、おすすめです。

- 『ピアジェとの対話』R・エヴァンズ

- 『ピアジェ晩年に語る』J-C・ブランギエ著

ピアジェの思想の全体像を理解する

ピアジェの入門書は何冊も出ているのですが、ピアジェが非常に大きな問いを扱い、影響が多分野に及んでいるため、入門書を書く人の立場によって描かれ方に偏りが出るように思いました。それらの本を読んでいくことも大切なのですが、まず以下の本のピアジェを扱う部分を読むのが良いと思います。分量的に短く、内容が凝縮されています。ピアジェが与えた影響についても記載があります。

- 『発達心理学史入門』村田孝次著

ピアジェ自身の著作に触れる

ピアジェの著作は基本的にピアジェの子どもの観察を踏まえて精緻に実証的に記載されています。そのため、分量が多く、全部通して読むことは非常に大変です。専門家でない限りは、著作冒頭の課題意識などを抑えた上で、実証部分はさっと流し読み(もしくは読み飛ばし)して、結論部分を読むのが良いと思います。多くの著作の中で読むものを選ぶなら、以下の二冊がいいのではないかと思いました(あくまで私の意見です)

- 『知能の誕生』ピアジェ著

- 『発生的認識論』ピアジェ著

『知能の誕生』は序論部分でピアジェの課題意識と発生的認識論の考え方をコンパクトにまとめており、ここだけでも読む価値が非常に高いと思います。『発生的認識論』はピアジェ自身によって自身の思想を概括したものになっています。文圧が高く読みにくいのですが、一回は通しで読むと良いのではと思いました。ページ数も140ページほどと良心的です。

ピアジェの影響に触れる

ピアジェはアメリカでの行動心理学から認知心理学への移行に際して「再発見」された研究者です。そのあたりの動向の機微に興味があるのならば、以下の書籍のピアジェに触れた箇所を読むのがおすすめです。アメリカの心理学者が行動主義心理学の枠組みに依拠しながらも、ピアジェを常に意識しており、認知心理学への道を模索する様子は大変興味深いです。研究の流れを実際の研究者の息遣いがわかる粒度で記載してくれているは大変ありがたく感じます。

- 『理解とは何か』佐伯胖著

最後に

以上、ピアジェについて自分が学んだことを簡単にまとめてきました。最初に言ったようにあくまで自分がアウトプットして整理するためのものであり、特に途中の「思想の核」の説明はあくまで私流の説明です。ぜひ興味を持った方は自分自身でピアジェを読み、考えてみてください。なお、文献リストは「ピアジェを読むには」の部分で代えさせていただきます。論文のようにまとめておらずすいませんがブログなのでご容赦ください。それでは!